体育学科核心素养什么时候提出的

学校体育 核心素养于20世纪90年代开始受到教育研究者的关注,西方部分发达国家在课程教学改革的过程中也将核心素养作为课程教学改革的理念支撑。

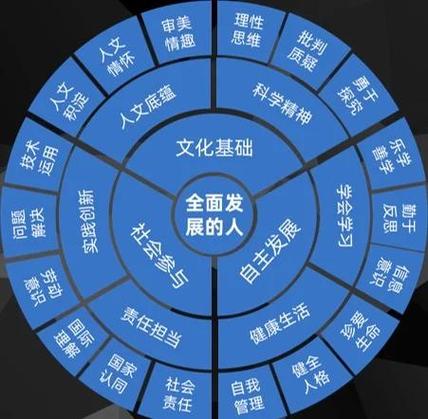

核心素养是学生适应未来社会发展和实现自身价值的必备品性和素质,有效培育学生的核心素养不仅关乎学生的当前成长,而且关乎学生的未来发展。

在我国教育历史上首次提出了“核心素养”这一概念。根据OECD的界定,素养“不只是知识与技能,它还包括个体调动和利用种种心理社会资源(包括各种技能和态度),以满足在特定情境中复杂需要的能力”。它超越了“认知能力”的范畴,也不限于传统意义上“能力”的内涵和外延,而是包含了“各种知识、技能、态度和价值观”。

2018年1月。2018年1月,在教育部颁布的我国普通高中新课程方案和课程标准中,首次提出了“学科核心素养”的概念,这是此次普通高中课程标准修订工作中的一个创新点,对于学校课程改革具有指导意义

什么是体育素养

所谓的体育素养是指体育文化水平,是指一个人平时养成的在体育方面的修养。体育素养是在先天遗传素质的基础上,通过后天环境与体育教育影响所产生的,它包括体育知识、体育意识、体育行为、体质水平、体育技能、体育品质、体育个性等方面要素综合体育素质与修养。

体育特长三大项目

体育三大项应该包括,第一大项田径,它是田赛和竟赛的合称,包括各种投掷项目,跑步等。

第二大项是游泳,包括跳水,花样游泳,第三大项应该是球类项目,包括篮球,排球,足球三大球及乒乓球,羽毛球,棒球等

如何培养中学生的体育学科核心素养

核心素养由运动技能、健康行为和体育品德三个维度构成,反映了体育与健康学科的独特品质和关键能力。可通过科学合理的教育方法帮助学生养成良好生活、学习习惯、培养身心健康。通过体育运动可增强体质、促进动手能力与实践能力、还可增加沟通和团队协作能力

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号